酸素アセチレン溶接

酸素アセチレン溶接とは、吹管を使って可燃性ガスであるアセチレンと支燃性ガスである酸素を混合させて放出し、火炎を発生させて鉄板を曲げたり切断したりする他に、金属のロウ付けなどを行う溶接の事である。

吹管のアセチレン弁を開いて点火(ライタなどで着火)すると、すすを伴った赤っぽい炎が火口の先端で燃え続けるが、空気と拡散混合しながら燃えるため拡散炎と呼ばれ、火炎の温度は最高1000℃程度である。

そして、吹管の酸素弁を少しずつ開けると、白色から青白い炎に変化し最高3300℃に達する高温の火炎に変化する。

この場合、吹管内でアセチレンと酸素の混合ガスとなっているので、この火炎は予混合炎と呼ばれる。

予混合炎の最中に吹管の切断弁を開くと、火口の切断酸素孔から酸素が出て切断可能になる。

切断と言っても、鉄板などの対象物を赤く色が変わるまで熱して溶け易くした後に、圧縮された酸素で吹き飛ばすと言ったほうが良いかもしれない。

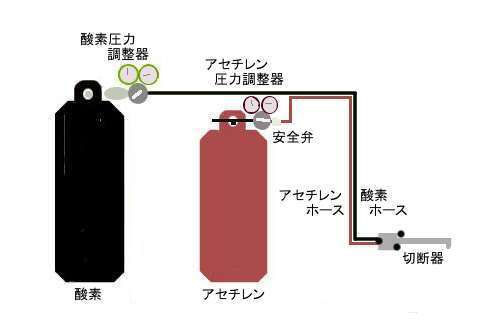

◎酸素アセチレン溶接の容器

酸素容器

酸素容器

充てん圧力は35℃で150kg/cm2、または200kg/cm2である。

容器が加熱されるなどして圧力が異常に上昇した場合、容器の破裂を防ぐために、容器弁に薄い金属の薄板安全弁が取り付けられている。

これは、充てん圧力が150kg/cm2の場合、200kg/cm2で働くようになっている。

(安全弁作動圧力=耐圧試験圧力×0.8)

アセチレンガスの圧力は、作業で必要とする圧力よりも遥かに高い場合が多く、そのまま使用しても危険である。

また、使用するにつれて圧力が降下して作業が出来なくなる場合がある。

そのため、圧力調整器で圧力を減圧して適当な圧力に調整する必要がある。

溶解アセチレン容器

充てん圧力は15℃で15.5kg/cm2である。

容器弁については安全装置のないものや、古く作られたものでは、40kg/cm2の圧力で働く薄板安全弁が取り付けられたものもある。

このほか、溶解アセチレン容器には容器の肩、または底部に安全装置として可溶合金栓が取り付けられており、105℃で働くようになっている。

酸素についてもアセチレンガスと同様の理由で、圧力調整器で圧力を減圧して適当な圧力に調整する必要がある。

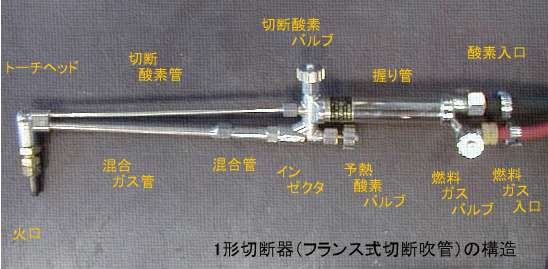

◎1形切断器(フランス式切断器)

現在、最も一般的に用いられている切断器(低圧用切断吹管)である。

現在、最も一般的に用いられている切断器(低圧用切断吹管)である。

切断器はその容量より1、2、3号(形)に分類される。

酸素ホースから導入された酸素は、吹管本体の内部で2つの通路に分けられ、一方は予熱炎、もう一方は切断酸素として使われる。

予熱炎用ガス混合部は、B形溶接器と類似の針弁付インゼクタ構造になっている。

アセチレン用の切断火口は、中心に切断酸素孔があり、この周囲にリング状の予熱炎孔が配置されている。

◎取り扱い、注意事項

貯蔵、保管

- 可燃性ガスの容器は、不燃性材料で造った通風、換気の十分行える建物に貯蔵、保管する。

- 転倒、転落しないように、縄掛けや歯止めなどをしておく。

- 容器の近くに、ガソリンなどの燃えやすいものや腐食性を持つもの置かないようにする。

- 電気機器、配線などの設備やアース線の近くに置かないようにする。

- 地下室、または多数の人が出入りする場所、雨風にさらされるような場所には置かない。

- 可燃性ガス容器の貯蔵場所では、火気または点火源となる可能性がある器具を用いない。

- 直射日光を受けないようにし、容器の温度が40℃以上にならないようにする。

- 可燃性ガスの容器と、塩素ガスなどの支燃性ガスの容器とは一緒に置かない。

- 空容器と充てん容器とは明確に区別出来るようにしておく。

- 溶解アセチレン容器などの可燃性ガスは立てて置く。

移動、運搬

- トラックなどで輸送する場合は、容器を車体からはみ出さないように積み込み、ロープで確実に固定して転落しないようにする。

また直射日光を避け、容器が40℃以上にならないように防燃シートなどを被せておく。 - トラックから下ろす場合は、キャップのねじこみを確かめ、ゆっくり静かに緩衝板などの上に下ろす。

- 容器を引きずる、落とす、倒す、足蹴りにする、物に激突させるなど粗暴な取り扱いをしない。

- 移動、運搬のために立てておくときは、転倒しないように縄掛けなどしておく。

- 手で移動させる場合は、容器をわずかに傾けるようにして、底の縁を地面につけて転がす。

- 弁を確実に閉めて、キャップを正しく装着しておく。

- 作業場内を移動する場合、容器専用の運搬車を用いる事が望ましい。

やむ得ず他の車で移動する場合は、容器のキャップと弁が車の架台などに直接当たらないように注意する。 - 吊り上げて移動する場合は、容器を安全に保持出来るカゴなどを使って行い、容器のキャップや弁に玉掛けロープを掛けない。

使用時の注意事項

- 通風、換気のよい場所で使用し、転倒しないように鎖などをかけておく。

- 弁の開閉は、ハンドルまたは専用のスパナで行う。

そして使用中は、ハンドルやスパナは弁に付けたままにしておく。 - 使用中は、酸素、可燃性ガスとも容器弁は十分に開いておく。

しかし、溶解アセチレン容器弁の場合は、アセトンなどの溶剤の流出を防ぐために最大1.5回転程で留めておく。 - ガスの使用を一時中断する時は、必ず弁を閉じておく。

- 溶解アセチレン容器は必ず立てて使用する。

- 使用済みの容器は容器内に僅かなガスを残してるため、弁を確実に締め、ガス漏れがない事を確認してキャップを付けておく。

- 空容器であっても、ガス溶断の台やころ代りに使用するなど、本来の目的以外の事には絶対に使用しない。

異常時の処置(ガス漏れの場合)

一般にガス漏れは、弁のスピンドル部、容器と弁の取付部、弁のグランドナット、薄型安全弁、圧力調整器の取付部、圧力調整器とホースとの連結部などで起こりやすいが、ガス漏れの点検には石けん水、またはガス検知器を使用する。

ライターなどの火気は絶対に使用しない。

弁を開いた際に、スピンドルのまわりからガスが漏れた時には直ちに弁を締める。

スピンドルに異常がない事を確認した上で、再び弁を開いてガス漏れが止まらない時は、弁を閉め容器を安全な場所に移動する。

そして弁不良のふせんを付け、責任者に連絡し処理を仰ぐ。

容器や弁から可燃性ガスが漏れ、弁を閉めてもガス漏れが止まらない時には、次の処置を行う。

- 漏れが少量の場合には、速やかに火気、燃えやすい物などがない安全な所に移動し、責任者、購入先などに連絡してその指示に従う。

- 薄型安全弁が作動しガスが噴出した場合には、直ちに作業を中止して、容器の温度が上がらないように容器に水をかける。

- 屋内や区画された場所などでは、窓を開けるなどして速やかに通風を行い、漏れたガスを完全に排除する。

- ガス漏れによって爆発、火災などの発生する危険が生じた場合には、連呼して付近の人達にその旨を知らせ、火災を発生するような作業を中止させる。

そして、爆発の起こるような危険性が生じた場合には速やかに非難する。

異常時の処置(着火した場合)

容器や圧力調整器などからガス漏れして着火し、弁を閉めても消えない場合、または火勢が強くて弁が操作出来ない場合などは、直ちに次のような処置をとる。

- 他の容器を遠ざける。

- 遠ざける余裕がない時は、濡れたぼろ布などで覆う。

- 着火した容器を粉末消火器、炭酸ガス、または大量の水で消火する。

- 火炎によって周囲が加熱されている場合は、一度消火しても後で再び着火する事があるので、水で十分に冷却する。

- 消火出来ない時は、空地など安全な場所に容器を移動させ、十分に注水しながらこれを看視し消防署に連絡する。

- 危険が増大した場合には、連呼して付近の人達にその旨を知らせながら非難する。