点火装置

点火装置は、ガソリン・エンジンにおいてシリンダ内で圧縮された混合ガスを着火爆発させるものである。

農業機械で使われるガソリン・エンジンは、田植機、エンジン・ポンプ、動力噴霧機など主に単発エンジンで、基本的な点火の仕組みは自動車と同じでイグニション・コイルを使い、ICイグナイタまたはCDIユニットから最適な点火タイミングを指示され、スパーク・プラグの電極間に高電圧スパークを誘発させる仕組みになっている。

しかし、単発エンジンは、自動車のように多気筒エンジンではないのでディストリビュータは設けておらず、より簡素化されている。

点火方式

スパーク・プラグに火花を飛ばすには、イグニション・コイルの1次コイルに電流を流さないと始まらない。

イグニション・コイルの1次コイルへ流す電流は、バッテリから得るバッテリ点火方式と、フライホールの回転からの発電から得るマグネト点火方式がある。

田植機などセル・モータを回転させて始動するものはバッテリ点火方式が多く使われ、エンジン・ポンプなどリコイル・スタータを使って始動するものはマグネト点火方式が採用されている。

しかし、セル・モータ始動の汎用エンジンの殆どと、田植機などでセル・モータとリコイル・スタータ両方で始動できるものにおいては、マグネト点火方式が採用されている。

バッテリ点火方式では、バッテリ放電状態でブースタ・ケーブルを使い始動させても、バッテリが放電しきっていると、イグニション・コイルの1次コイルに電流を流せないためエンジンはすぐに停止する。

バッテリ点火方式かマグネト点火方式の何れかでイグニション・コイルの1次コイルに電流が流される訳だが、2次コイル、つまりスパーク・プラグに火花を飛ばすには、1次コイルに流れた電流を適切なタイミングで遮断しないといけない。

その方式は以下の4つがある。

- ポイント式

- フライホイール内側のクランクシャフト軸に付いている突起部(カム)によって、クランク・シャフトが回転するとある位置でブレーカ・アームが押し出されて、接点(ポイント)が開閉するようになっている。

接点が閉じてから、開く瞬間が点火時期になる。

ポイント式は、接点間に火花が飛ぶ欠点があり、イグニション・コイルの1次コイルへの電流の遮断が遅れたり、接点間の磨耗や接触不良を起こしたりするので、コンデンサを接点に並列に接続して出来るだけ火花を抑えている。

コンデンサは一般に0.20~0.25μFのものが使われる。

現在では、ポイント式は使われていない。 - セミトランジスタ式

- イグニション・コイルの1次コイルに流れる電流をトランジスタで断続させるが、トランジスタを作動させるベース電流はポイントでON/OFFする方式である。

トランジスタのベース電流を遮断しコレクタ-エミッタ間が遮断された時が点火時期である。

この方式は、ポイント式の欠点を完全に取り除くことができないため、現在では使われていない。 - フルトランジスタ式

- イグニション・コイルの1次コイルに流れる電流をトランジスタで断続させるが、トランジスタをイグナイタ(進角ユニット)内に設け、トランジスタを作動させるベース電流は、IC化されたイグナイタにてON/OFFする方式である。

ICイグナイタは、個別でエンジン外部に取り付けたものと、イグニション・コイルと一体になったものがある。

この方式は無接点でメンテナンス・フリーなので、上記2つの方式の欠点を完全に取り除いていて現在の4サイクル・エンジンの主流になっている。 - CDI式

- これまでの誘導点火方式とは大きく違い、コンデンサに充電した電荷をサイリスタを使いイグニション・コイルの1次コイルに一気に放電させ、イグニション・コイルに急激な磁束変化を与え2次コイルに高電圧を発生させる方式である。

この急激な磁束変化を与えるCDI装置(ユニット)は、エンジン外部に取り付けたもの(主に4サイクル・エンジン)と、イグニション・コイルと一体になったもの(主に2サイクル・エンジン)がある。

4サイクル・エンジンでのマグネト点火方式で多いのだが、CDIユニットをエンジン外部に取り付けたものは、一般に点火時期信号を得るためにピック・アップ・コイル(パルサ・コイル)と発電コイル(エキサイタ・コイル)を必要とするが、 共にフライホイールの内側に取り付けている事が多い。

主な点火方式の特徴

農業機械で使われる4サイクル2サイクルの単発エンジンでは、(フル)トランジスタ式やCDI式を多く用いている。

最近ではどちらの方式も、IC化されたユニットをイグニション・コイル内に設け(一体型)、点火時期をマイコンで制御(デジタル進角)し、全回転域で最適な点火、燃焼させるものが増えてきている。

また、点火ノイズの影響によるマイコンの誤作動を防ぐためにスパーク・プラグは、レジスタ・プラグが使われる。

最近は、共に高性能なマイコン(デジタルIC)が組み込まれたイグニション・コイルが開発され、下記の欠点も無くなってきている。

- フルトランジスタ(イグナイタ)式

- 無接点で従来のポイント式における欠点を完全に取り除いているので、安定した2次電圧を得ることができる。

バッテリ点火方式の場合、バッテリの起電力の影響を受け易いので始動性はCDI式に劣るが、点火時間が長いので混合気が多少不安定でも点火ができる。

そのため、低中回転では安定した点火ができるが、高回転では点火効率があまり良くない。

また、正確な点火時期をとり難い事と、スパーク・プラグのカーボン付着による漏電の影響を受け易い欠点がある。 - CDI式

- バッテリ点火方式において、バッテリの起電力の影響をあまり受けないので始動性が良く、スパーク・プラグに多少のカーボンが付いていても大電流なため点火性能が落ち難く、かぶりに強くミス・ファイアが少ない。

また、高電圧で強力な火花を発生するが点火時間が短いため、高回転ではより良いが低回転では混合気が完全燃焼する前に失火し易い欠点がある。

イグニション・コイルは、鉄心に一次コイルと二次コイルを巻いたものをケースに収め、固定、絶縁のために周囲にコンパウンド又は絶縁油、エポキシ樹脂を充てんしていて、鉄心構造により、開磁型と閉磁型(下図例)に分かれる。

閉磁型コイルは鉄心だけで磁気回路ができているので、磁気抵抗を少なくできる。

そのため、開磁型より1次コイルの巻き数を少なくして、それと同等の磁力を得ることができるので開磁コイルより小形で軽量化できる。

したがって、主に閉磁型コイルが使われる。

※上図の回路例においてNPNトランジスタとあるが、これは分かり易くしたもので実際にはIC化されている。

- コイルの自己誘導作用

- 鉄心に巻いたコイルに電流を流すと、鉄心は磁化される。

しかし、磁化される瞬間はコイルの中に磁化されるのを妨げようとする方向に、電流を流そうとする電圧が誘起される。

また、コイルに流れている電流をスイッチを開いて急に遮断すると、消滅しようとする磁力を維持させようとする方向に、電流を流そうとする電圧が誘起される。 - コイルの相互誘導作用

- 上図において1次コイルに電流を流し、急に電流を遮断すると(トランジスタのベース電流遮断)、2次コイルには、二つのコイルの巻数比に比例した電圧が誘起される。

一般に2次コイルには、15kV~30kVくらいの電圧が誘起される。

フルトランジスタ式(イグナイタ)

単発ガソリン・エンジンで多く使われる点火方式は、マグネト点火方式である。

単発ガソリン・エンジンで多く使われる点火方式は、マグネト点火方式である。

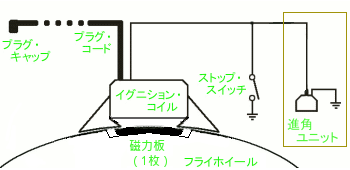

左図(例)のようにフライホイールの外周または、内周にイグニション・コイルが取り付けられ、フライホイールが回転することによってフライホイールに取り付けられている磁力板と、イグニション・コイルの磁極との間で起電する。

その低電圧電流はイグニション・コイル内の一次コイルからイグナイタ(進角ユニット)に流れる。

イグナイタ内のIC(数個の抵抗、トランジスタなど)にて点火時期を検出して、最適な点火時期にパワー・トランジスタのベース電流を遮断し、イグニション・コイルの2次コイルに数万Vの高電圧を誘起させる。

その高電圧はスパーク・プラグの中心電極と接地電極の間で火花放電し、シリンダ内の圧縮混合ガスに点火爆発する。

現在では上図のように、イグニション・コイルにICイグナイタ(進角ユニット)が内蔵された一体型のものが多く使われる。

ICイグナイタとはフルトランジスタ式で使われるICユニットで、主に外囲器、パワー・トランジスタ、制御回路の3つから構成される。

農業機械で使われるフルトランジスタ式の単発エンジンでは、基本的に、自動車や2輪車などのようにコンピュータ(ECU)や点火信号を電磁誘導(ピック・アップ・コイル)によって発生させる装置を持たない。

クランク・シャフトの回転数によって起電力の発生するタイミングも大きさも変化するが、ICイグナイタが点火時期を制御している。

単発エンジンでのICイグナイタには次のような機能と役割がある。

- イグニション・コイルの1次コイルに流れる電流の断続。

- イグニション・コイルの1次コイルに流れる電流を一定値にする定電流制御。

一般に、エンジン高回転では1次電流が減少するので、2次コイルの発生電圧は、エンジンの回転数が上がるにつれ低下する。

定電流制御は、閉角度制御および1次電流の立上がりが速いコイルとの組み合わせにより、1次電流を一定値に制御する装置で、低速から高速まで一定の2次電圧を得ることが出来る。 - エンジン回転数の上昇に伴い閉角度を大きくして、イグニション・コイルの1次電流の通電時間を確保し、2次コイルの発生電圧の低下を防ぐ閉角度制御。

イグニション・コイルの簡易テスト(マグネト点火方式、フルトランジスタ式)

イグニション・コイルの簡易テスト(マグネト点火方式、フルトランジスタ式)

イグニション・コイルの1次と2次のコイルが正常かどうか、サーキット・テスタを使って判断する。

左写真のようにプラグ・コード、ストップ・スイッチ間の抵抗を測定して、5~13kΩ程の抵抗があれば2次コイルは良しとする。

そして鉄芯、ストップ・スイッチ間を測定して、1~2Ω程の抵抗があれば1次コイルも良しとする。

共に測定値が絶縁状態なら、コイル線が断線していると考えられる。

ICイグナイタは内蔵式と外付け式があるが、基本的には共に同じ方法で行える。

左上写真は、分かり易くするためにイグニション・コイルを取り外して測定しているが、通常はイグニション・コイルを取り外すことなく、プラグ・キャップとストップ・スイッチ間の測定になる。

また、外付け式のイグナイタ単体は、正常かどうかはサーキット・テスタで判断できないが、イグニション・コイルが正常で火花が飛ばない場合(スパーク・プラグ、ストップ・スイッチ、配線類正常において)は、イグナイタの故障となる。

※注意:抵抗値は管理者の経験によるものなので、確実な値ではありません。

CDI(Capacitive Discharge Ignition)式

バッテリ、またはマグネト発電から送られてきた電圧はCDIユニットで、100~300Vの交流電圧に昇圧発電される。

交流の正電圧時は、発電機からダイオード、コンデンサ、イグニション・コイル1次コイルの直列回路を通って電流が流れ、コンデンサを充電する。

交流の負電圧時は、発電機と並列のダイオードを通って電流が流れるので、コンデンサには影響しない。

サイリスタのG(ゲート)素子に定められた点火時期で電気信号が入ると、コンデンサに充電された電荷は、一気にイグニション・コイル1次コイルを通って放電されるので、2次コイルには高電圧が発生し、スパーク・プラグの電極間で火花放電する。

現在、草刈機などの2サイクル・エンジンで使われるCDIユニットは、主にイグニション・コイルに全てIC化されて内蔵され、点火時期(進角、遅角など)を正確に制御している。

従来のような外付けのピック・アップ・コイル、発電コイル、CDIユニットなどは必要がない。

フライホイールに磁力板(永久磁石)を連続で2つ(N極S極)設け、回転するフライホイールとの間でイグニション・コイルの磁束を変化させ、誘起される高電圧と適切な点火時期を内蔵のマイコン・ユニット(デジタルCDI)で制御し、エンジン回転に合わせた正確な点火タイミングで、数万ボルトの高電圧点火が出来るようになっている。